正しい排架は子どもの未来のため|配属先の排架を直す方法

「私が困ったことは、みんなには困らせたくない!」教員免許、司書・司書教諭の資格を持つ現役学校司書が発信する「お役立ちサイト」✨初心者さんからベテラン学校司書さんにも役立つ情報やダウンロードできる資料が満載!

学校に配属されて、まず見て欲しい、やって欲しいのは【排架】本を所定の場所に並べることです。

配属された学校図書館の排架が間違ってて・・・

そうでうね。学校司書が初めて入った学校は、まず排架の見直しを。

排架を直す勇気

前に学校司書さんがいた学校図書館は(たぶん)正しく排架されていると思います。

しかし初めて学校司書が入った学校の学校図書館は、先生方やボランティアさんが「よかれ」と思って排架してくれた場合があります。

排架が間違ってるけど、もう子どもたちもこの排架に慣れてるし、せっかく並べてくれた人に悪くて、言い出せない・・・

悩みますよね💦

でも、子どもたちの未来のために、排架を直しましょう!

子どもは排架を直しても、対応する力があります。

子どもたちを信じて!

排架は左から右へ

排架は【左から右に】本を置きます。

もし、反対まわりになっていたら、大変ですがやり直しましょう。

基本は大切です。

教科書と合わなくなってしまいます。

一人でやることは難しいです。

学校(管理職)に相談をして、先生方に手伝ってもらうか、ボランティアさんを募りましょう。

勇気を出して!

「図書館のプロ」が入ったのだから、大改造が必要です!

排架は案外うまくいく!

左から右に本を置くことができれば、0類は図書館の中のどこから始まっても大丈夫です。

「分かりやすい」から「図書館の端から順に並べたい」気持ちはよく分かりますが、最適な棚割りを優先して考えます。

排架の留意点

- 各分類の量を見る(本の厚みが違うので、冊数ではなく、目で見ましょう)

- 本の高さを見る(9類の物語はあまり棚1段の高さは必要ありません。棚板が可動の場合は、大きい本を入れることができるので、生かしましょう)

- 低学年が手に取るのは4類と7類が多い(手に取りやすい低めの書架が好ましいです。3類に低めの書架はもったいない)

- 百科事典や図鑑は子どもにとってはとても重いので、高い棚は危険です

- 絵本コーナーを作りましょう(絨毯など、上履きを脱いでくつろげるスペースがあるとよい)

私は数回、図書館の排架を決めました。

「ちゃんと入るかな?」と悩みましたが、元々入っていたものだし、入ります。

たくさん考えた後は、もうこれ以上の排架はないと思っています。

これが【正解】!

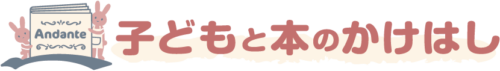

各分類の本の量

多くの小学校の学校図書館を見て、各分類の本の量「だいたいこんな感じ」をお知らせします。

学校により、差があるので「おおよそ」です。

ご参考までに・・・

(数字は一般的な書架の数:高さ180cm 幅90cm )

| 0類 | 1.5(各分類の図鑑も入れ、百科事典は2セットの場合) |

| 1類 | 0.5 |

| 2類 | 2(伝記が多ければ2.5) |

| 3類 | 2 |

| 4類 | 4.5 |

| 5類 | 1(SDGsを5類にすると1.5) |

| 6類 | 0.7 |

| 7類 | 1.5 |

| 8類 | 1 |

| 9類 | 10 |

あふれてしまった本は、隣の分類に「間借り」したり、「大きすぎて入らなかった本たち」の棚に移したり、どこかに収まります。

余裕があれば、高さ180cmの一番上段は使わないとよいです。(子どもが届かない)

分類のサインを置いたり、イメージ画を置いたりして活用しましょう。

まとめ

いつかはやらなくてはいけない「正しい排架」。

それが「今」ではだめですか?

学校司書さんには、体にも心にも「負担」になりますが、【子どもの未来のために】できるとよいです。

「言い出せない」・・・よく分かります。

でも「図書館のプロ」が入ったのだから、そこは理解してもらえます。

「教科書に載っているので」と管理職に伝えましょう。

後になって「やってよかった」と皆さんが思ってもらえると信じています。

役に立つ記事

書架の整理▶ 「日本十進分類法」で並べることが解説されています。サインもダウンロードできます。