日本十進分類法での排架|学校図書館ならでは!ダンゴムシの分類記号は?💦

「私が困ったことは、みんなには困らせたくない!」教員免許、司書・司書教諭の資格を持つ現役学校司書が発信する「お役立ちサイト」✨初心者さんからベテラン学校司書さんにも役立つ情報やダウンロードできる資料が満載!

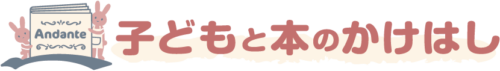

図書館の本は、公共図書館でも学校図書館でも【日本十進分類法(NDC)】に基づいて排架します。

図書館に『日本十進分類法 新訂10版』(原編者/もり・きよし 発行/公益社団法人 日本図書館協会 2014年)を置きましょう。

2冊あるのは

①本表・補助表編

分類番号順に解説

<例> 489 哺乳類

②相関索引・使用法編

索引語に対応する分類記号を、索引語の五十音順に配列

<例> ほ 哺乳類 489

です

どこまで細かく分類すればいいのか迷ってしまう💦

そうですね、学校図書館は公共図書館より冊数も少ないし、細かく分けると、かえって排架が難しくなることもありますが、教科書に「図書館の分類は3桁」と書かれています。

教科書と合わせて、3桁にすると混乱が少ないでしょう。

本の分類って難しい💦

分類は、奥付に出版社がつけた分類が書かれていることがあります。また公共図書館の蔵書ページにも分類があります。参考にしてもよいです。

でも、出版社と公共図書館と、違う分類記号を使っていることもあります。

分類は、本の内容により学校の実態に合わせるとよいです。

役に立つ記事

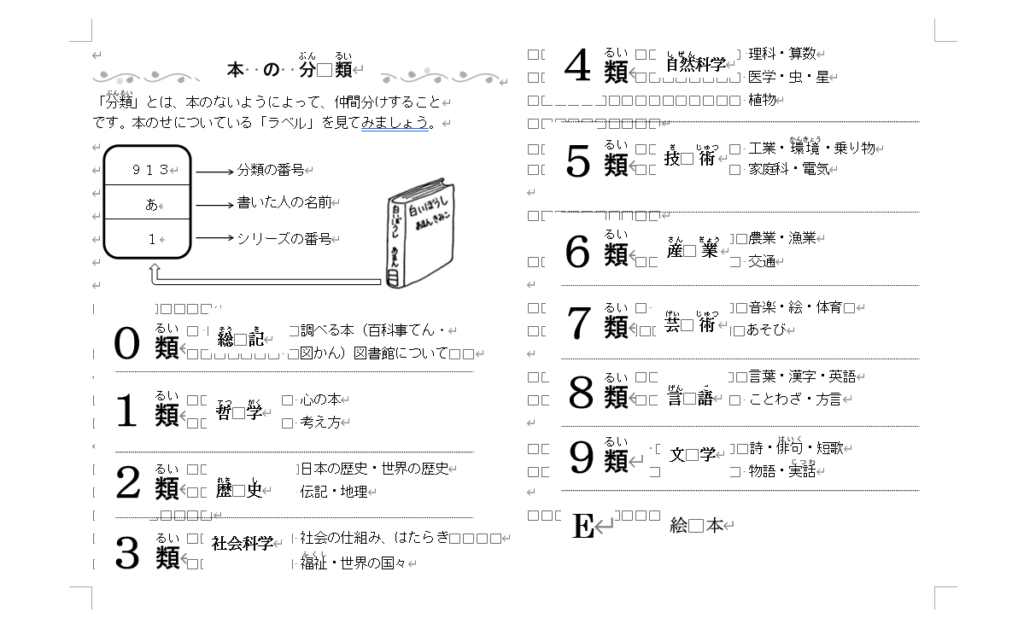

書架の整理▶ 本の置き方やラベルの書き方など解説。サインをダンロードできます

各分類の排架の仕方を解説します。

目安にしてください。

最後に、学校に特化した便利な「分類相関索引参考」をダウンロードできるので、ご活用ください。

0類:総記

図鑑は学習で使うので、まとめて「禁帯出」にして置いてもよいです。

でも、図鑑を借りてじっくり読みたい子どものために、最新でない図鑑を各分類の所へ置くとよいでしょう。

年鑑は、過去のものも「比較」のためにとっておくとよいですが、書架が埋まってしまうので、古いものは閉架に保管し、必要な時に出すとよいです。

1類:哲学・宗教

【宗教】はあまり冊数がないことが多いので、ラベルは仏教180、キリスト教190と分けてもよいですが、サインは【宗教160~190】にまとめて置くのもよいです

2類:歴史、世界史、文化史・地理、地誌、紀行

伝記の分類

【伝記】の中でも、作曲家は762等、科学者は402など(スポーツ選手・哲学者・芸術家・・・)、各分野で別の分類記号があります。

公共図書館でも、【伝記289】にまとめているところもあります。

各分野で分けるメリット

音楽や科学、スポーツに興味のある子どもが手に取りやすく、読書の幅が広がる

(野球の上達本が好きな子どもが、野球選手の伝記を読むようになる、など)

289にまとめるメリット

・色々な分野の偉人から、本を選ぶことができる

・伝記の学習の時に、まとめて提示することができる

(分野に分けた場合でも、伝記の学習の時だけラックにまとめると子どもも選びやすい)

伝記は、伝記に書かれている人物の名前の順?シリーズでまとめて並べるのかな?

小学生は「読みやすいシリーズ」で選ぶことがあるので、悩みますね・・・でも「基本」は伝記に書かれている人物「被伝者」の五十音順です。

291の分け方

291は地理の「日本」ですが、「地理」と「地図」また「修学旅行」も入ります。

小数点以下はないので、仕切りとサインで分けるとよいです。

あまり冊数がなければ「地図」と「地理」はまとめてもよいですが、「修学旅行」はまとめた方が使いやすいです。

もし、行先に特化した本で、クラス人数分購入し、場所を取って不便な場合は、一部を閉架にしまい、時期になったら、書架に出したり、学年貸出をするとよいです。

3類:社会科学

SDGsって何類?

SDGsの本は、「環境」「フードロス」「消費者」「身体」などテーマの分類に分けます。

「SDGsとは」のような総合的な本は302(政治・経済・社会・文化事情)や319(外交・国際問題)に分類している図書館が多いです。

国際連合とユネスコは329

他の国際機関・組織は、国際保健機関(WHO)が498.1のように、関連主題に収めることが基本です。

しかし、小学校という特性上、329(国際法)にまとめた方が使いやすいことがあります。

「点字」は8類

「点字」「手話」が、NDC10版で言語学801で新設されています。「点字を使う聴覚障害児」は378なので、「点字・手話は801」と378のサインまたは、付近に付してもよいです。

車いすは扱いによって違う?

「車いす」は「バリアフリー」の観点の本は、369(社会福祉)、「運搬機械」として「構造」などモノとして扱っている場合は536(運搬機械)となります。

暦・二十四節気にもいろいろ

時の流れとしての暦学は449、季節ごとの行事は386、季語など俳句に役立つ歳時記は911、季節の食事は596と、主題や用途に分かれます。

4類:自然科学・医学、薬学

特に4類は3桁で分けることをお奨めします。

2桁だと、例えば48動物の中に、昆虫・魚・哺乳類・鳥などが混在することになるからです。

「メダカ・カエル・ワニは全部487」の対処法

魚も両生類も爬虫類も487なので、小数点以下の分類記号を付けることで分けることができます。(ダウンロードできる「相関索引参考に載せました)

小数点以下は、魚類の仕切りのサインは487.5~487.7と書くと、コイとメダカの間に仕切りが必要なくなります。

5類:技術、工学・家政学、生活科学

「環境」は5類なので、SDGs関連の本も並びます。

5類の「フードロス」と6類の「フードロス」があります。

「車いす」は使っている人がいて「バリアフリー」の観点の本は、369(社会福祉)、「運搬機械」として「構造」などモノとして扱っている場合は536(運搬機械)となります。

6類:産業

「産業」「農業」「水産業」は6類です。

6類にも「フードロス」「食品ロス」があります。

哺乳類としての「うさぎ」は489ですが、「うさぎの飼い方」は6類です。

7類:芸術、美術・スポーツ、体育・諸芸、娯楽

音楽家やスポーツ選手の伝記は、基本的には7類に集めます。

【漫画】は7類ですが、学習漫画(歴史漫画など)は主題に分類します。

紙など小学生の【工作】は、750ですが、「防災の工作」や「トリックアートの工作」などは主題に合わせるとよいです。

8類:言語

言葉遊び(早口ことば・回文など)は8類です。

絵本形式の「ことばあそび」の本は、絵本コーナーに置くと、低学年にも手にとりやすくなります。言葉のおもしろさ、美しい旋律のような文に触れて、声に出して読む楽しさを知ることができます。

英語の本は8類です。

エリックカールの英語絵本は高学年が手に取りやすいよう、絵本コーナーではなく、8類に置くのもよいです。

9類:文学

「詩・俳句・短歌は全部911」の対処法

911は詩・俳句・短歌などテーマが多いです。小数点以下の分類記号を付けることで、図書がまとまります。

または、911の棚に【詩】【俳句】【短歌】と仕切って、サインをつけると分かりやすいです。

古典の排架

『平家物語』や『源氏物語』など古典は、『かいけつゾロリ』など「物語」と同じ913です。

小数点以下で分類するか「古典」のサインでまとめるとよいでしょう。

「物語」と一緒に「訳者」の頭文字で並べると、同じ『平家物語』があちこちに並ぶことになります。

記録、手記の916

「実話」は916ですが、科学のノンフィクション作品などは、主題に分類します。

E:絵本

絵本の分け方

- 創作絵本

- 昔話

- 言葉遊び

- 科学絵本

があります。

「ことばあそび」の本は8類ですが、絵本形式のものは絵本コーナーに置くと、低学年にも手にとりやすくなります。言葉のおもしろさ、美しい旋律のような文に触れて、声に出して読む楽しさを知ることができます。

書名順?作者の名前順?

絵本はたいてい【画家の名前の五十音順】に並びます。

書名の五十音順だと、シリーズが離れてしまうことがあります。

<例>レオ=レオニ作品や斎藤隆介作品などを思い浮かべると分かりやすいですね。

『ぐりとぐら』の画家さんはご結婚されて、シリーズの途中で苗字が変わっているため、2か所に分かれてしまいます。

どちらかに統一するとよいです。

まとめ

本の主題を基本に従い分類しますが、その図書館に合った分類になることも多いです。

公共図書館と出版社と、また取引のある書店がつけてくれるラベルの分類が違うように、読み手の受け取り方でも分類が変わってくるようです。

(書店がつけてくれるラベルの分類は、学校図書館に合っていないことがしばしばあるようです。気が付いたら直しましょう。)

モヤモヤするところもあるかもしれません。

まず、基本に従って分類し、子どもたちの本の探し方を見たり、ご自分も経験を積み、知識が身に付いたりして、分類を見直したくなったら変える、という手もあります。

★書店がつけてくれるラベルの分類記号の桁数は、過去に学校から依頼したものです。希望に合っていない場合(3桁がいいのに、1~2桁しかついてない、など)は、書店に変更してもらうよう依頼しましょう。

ダウンロードできます

「学校図書館分類相関索引参考表」作成しました。 結構頑張りました!

【お願い】

- PC推奨です

- 確認はしましたが、間違っていても責任は負いかねます

- テスト勉強には使用しないでください

- 二次利用は禁止です

よろしくお願いします