教員免許と司書教諭と司書の資格を持つ現役学校司書がお届けする「お役立ちサイト」です。学校司書が認知される前から地道に活動し、ようやく学校のチームの一員に。明日から使える実践やダウンロードできる資料が満載です!

「図書の時間」が3年生までしかない学校も多いですが、新年度には全学級に「図書館オリエンテーション」の時間を取ってもらえるよう、担任の先生にお話ししましょう。

国語の初めの方に「図書館の使い方・分類」などの単元があります。教科書に合った内容で提案をすれば、たいてい1時間、学校図書館に来てもらえます。

「学校図書館の大切さ」が子どもにも先生にも分かってもらえるような「図書館オリエンテーション」にして、また1年間、学校図書館の活用を授業に取り入れてもらいましょう。

1クラスでも来てもらえると決まれば、4年生の他のクラスの先生に「〇〇組は来ますよ」と言えるので、話はスムーズに運びます。

オリエンテーションの内容

- 座席の確認

- 挨拶・自己紹介

- 読み聞かせ

- 図書館の使い方おさらい

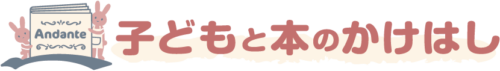

- 分類について(分類表ダウンロードできます)

- ラベルの解説(シナリオつき)

- 読書記録ノートの説明

- 借りる本を選ぶ

- 本の貸出手続き

- 帰りの挨拶

座席の確認

座席は指定席にしましょう。机に出席番号の札を置いておきます。全学級で使用できる番号札を作っておきます。

もちろん特別支援級の子どもも含めた出席番号です。

仲良しさんと一緒に座るのではなく、座席指定にすることで、図書の時間も「授業」だと意識づけになります。

また、司書が子どもを名前で呼ぶことができます。もし顔と名前が一致しない場合でも、名簿を見れば名前を呼んで声をかけることができます。

本を勧める時、注意する時は名前を呼ぶと効果的です。

挨拶・自己紹介

日直さんに挨拶の号令をお願いします。今後もこの始まり方だ、ということが分かります。

司書が昨年度と同じ学校であっても、改めて自己紹介をしましょう。新年度が始まった、と新しい気持ちで図書の時間を迎えることができます。

読み聞かせ

何年生になっても読み聞かせをしましょう。読み聞かせは「読書」です。

4年生には【ヤクーバとライオン(1)勇気】(作・絵/ティエリー・デデュー 訳/柳田邦男 発行/講談社 2008年3月)がオススメです。低い声で重厚さを出すと効果的です。

3年生までの絵本とは雰囲気が違い、「高学年の絵本」と感じる子どももいるでしょう。心に響く絵本です。

【ヤクーバとライオン(2)信頼】(作・絵/ティエリー・デデュー 訳/柳田邦男 発行/2008年7月)もあるので、読書推進にもよいです。

図書館の使い方おさらい

ますます、課題解決の場所として活用する年です。「図書館に行けばなんとかなる」という気持ちを植え付けることが大切です。

4年生では百科事典の使い方を学び、科学読みものから知識を得る単元があります。

- 静かに過ごす

- 分からないことがあったら司書に聞く

- 知識を得たら、図書館に置いてある調べ物カードに書く

- 本は期限までに返す(次に借りたい人が待っている)

役に立つサイト

分類について

3年生までも「分類」の話をしましたが、もう一度、おさらいしましょう。

4年生の社会科と理科で学習する内容を先取りして、分類と本の場所を示します。総合的な学習や日頃の課題設定の「種まき」になるような本も紹介できるとよいです。

社会科

- 日本地図

- 自分の県や市町村や地域

- 災害

- 自分の県の伝統文化

- ゴミ

理科

- 気温・天気

- 季節

- 電池

- 空気

- 星・月

- すがたを変える水

かこさとしさんの「水とはなんじゃ?」(絵/鈴木まもる 出版/小峰書店 2018年11月)を年度の終わりに読み聞かせすることをおすすめします。

水蒸気の実験を行うことがあるので、実験の前に読まないように気を付けましょう!

これらの本の分類と関連図書を紹介します。社会科と理科の学習より前に興味を持ち、楽しみになっていくところを瞳の輝きで感じることができます。

ダウンロードできます

4年生向けの内容や漢字が使用されている分類表を配って、読書記録ノートに貼ってもらいましょう。実態に合わせて編集したり、分類に関係するイラストを入れたりしてください。PC推奨です。

ラベルの解説(シナリオつき)

3年生でもお話ししましたが、すぐに定着するわけではありません。繰り返し解説しましょう。5年生になったら「第三分類」まで学習するので、それまでに知っておいてもらいたいです。

大きい画用紙にラベルの例を書いて説明しましょう。

【シナリオ】

「書店の本や家にある本と、学校図書館の本には違うところがあります。そう、学校の本にはバーコードのシールと、背にラベルが貼ってあるところです。このラベルは「本の住所」のようなものです。さっき説明した分類の数字は、このラベルの一番左の数字です。あとの2つの数字で、さらに細かく分けることができます。本を探す時には、分類表を見たり、本棚の上のパネルを見たりして自分が欲しい本を探してください。

さて、返す時、元あった場所に返してねと言われるけど、どこだったかな・・・と忘れてしまった時、適当に違う所に入れないでくださいね。ラベルを見ると、住所ですから、ラベルの場所に戻すことができます。489と書いてあれば、一番左が棚の数字なので、4類の棚に行って、489のに所にしまってくださいね。違う所に入れてしまうと、1冊1冊端から1万冊の中から探すことになって、とっても時間がかかって、いつまでも見つかりません。自分でも、もう一度読みたいと思っても、どこにしまったか分からないし、先生もお手伝いすることができません。自分のため、みんなのためにもラベルの場所に返します。

もう1つ、自分にとっていいことがあります。それは、とっても楽しかった今借りていた本を、元あった場所に返すと、続きの本があったり、ちょっと違った楽しい本が、そこで待っていてくれています。ラベルの意味を知ると、図書館名人になれます。」

読書カードの説明

教科書に「読書記録ノート」が載っています。各学年で、様式が違うので、学年ごとに図書館で用意するとよいでしょう。

担任の先生が作成し、学習の一環で読書を推し進めたい方もいらっしゃるでしょう。逆に、「管理が難しい」「読書記録が面倒で読書自体が面倒になる子どもがいる」などの理由で、「読書記録ノート」に消極的なこともあります。

学校図書館で作成したものを紹介してよいか確認しましょう。

消極的な先生でも「希望者だけ」「義務にしない」などのやり方ならいい、という方もいらっしゃいます。

司書も「読書記録」をつけて、「こんなにたまって嬉しい!」と見せると、やりたくなる子どももいます。「3年生の時にも挑戦したけど、失くしちゃったから悪いなぁ」「また途中で面倒になっちゃうかもしれないし」と躊躇する子どももいるので「前のことは気にしない。今やりたいかどうかが大切だから。挑戦することにも大きな意味がある」と背中を押してあげましょう。色々な色の台紙を用意して、新年度、心機一転、「読書記録にチャレンジ」する子どもが増えますように。

借りる本を選ぶ

分類の説明の時に紹介した本も貸しましょう。今が「読みたい時」です。

学校司書が「4年生の他のクラスにも紹介したいから貸してあげられない」と言うと、次回に違う本を紹介した時にも「借りられないんだろうな」と思ってしまいます。是非貸してあげましょう。

複本がない場合は、「貸してあげるけど、他のクラスで紹介するまで預からせて欲しい。使い終わったらこの本を届ける」や「来週、絶対貸してあげる」と約束をし、子どもの気持ちを尊重しましょう。

貸出の時間の前に、レファレンスの時間を取りましょう。困っている子がいなくなり、授業の終了時刻に間に合うように貸出の時間に移ります。

本の貸出手続き

本の貸出の時間になったらオルゴールを鳴らします。「貸出の時間です」と大きな声を出すと、静かに本を読んでいる子どもは驚き、「もう、しゃべってもいいのかな」と緊張の糸が切れたように、おしゃべりを始める子どももいます。

初めてオルゴールを合図に使用する時は小さな声で「このオルゴールのちいさな音色が響き渡るほど、みなさんは静かに集中して読書の時間を過ごしていたということです」と褒めてあげましょう。

逆にざわついて音色が遠くの子どもに届かない時は、オルゴールを掌に乗せて歩いてみてください。美しい音色に耳を傾けて、静かになります。ざわつきが大きくて、静かにならない時は小さな声で「聞こえますか?」と聞く尋ねるだけで静かになります。

「なんだろう」という雰囲気になったところで「貸出の時間です。カウンターの前に列びましょう。」と小さな声で指示します。次からはオルゴールが聞こえると列びだし、またオルゴールが聞こえるように静かに過ごすことを覚えます。

授業 終わりの挨拶

貸出が終わった子どもは、一度、席に戻って本を読みながら全員が終わるまで待ちます。

全員が終わったところで「忘れ物をしないように立ち上がって、イスをきちんと入れて、出口の前に並びます」と声をかけましょう。ひとつひとつ丁寧に言うことで、子どもも慌てず行動することができます。

並んだことを確認したら、日直さんに挨拶をお願いします。気持ちを落ち着けて、姿勢を正し、静かになったまま廊下へ出ることができます。

貸出が終わったら出口に並んで待った方が時間短縮になる、と考える先生もいらっしゃるので、事前に確認しましょう。

まとめ

これまでにないタイプの「ヤクーバとライオン」を読み聞かせをしている時の集中している姿を見ると、成長を感じることでしょう。

分類に慣れることは、なかなか難しいですが、新しいことを知ると探求心も高まるので、今後の図書館名人への道の足掛かりになります。

4年生は百科事典の使い方や伝統工芸の調べる単元で図書館を利用することが多いです。単元に近づいたら先生に声をかけましょう。

第一回目の「図書の時間」を充実したものにして、今後につなげていきましょう。

役に立つサイト

・「図書の時間」通常モードでは、読書力を上げることも目的の1つとしましょう。

・4年生では百科事典の使い方が教科書に出てきます。3年生では図鑑の使い方を学習しているので、図鑑と百科事典の違いやどっちを選ぶのか、等もレクチャーすると学習の幅が広がるのでお勧めです。調べ物名人ゲームをダウンロードできます。