教員免許、司書教諭、司書資格を持つ絵本専門士である、現役学校司書がお届けする、学校図書館のためにお役立ちサイト。🔰さんからベテランさんまで、すぐに使える情報とダウンロードできる資料も満載!

子どもたちの読書の幅がなかなか広がらない💦

科学読み物も楽しいのに、分かってもらえない~

そうですね。科学読み物が楽しいって知った子どもはどんどん読むけど。

司書がたくさん紹介しても、なかなか伝わらないですね。

そんな時には、【味見読書】が最高です✨

【味見読書】って何?

複数の本・絵本を、ちょこっとずつ読む【読書体験】のことです。

短めの時間を設定して本を読み、時間になったら、隣の人に読んでいた本を回します。

受け取った本を読んで、時間になったら隣に回す、を繰り返します。

アイスクリーム屋さんで、どれにしようか迷った時に、ちょこっとずつ味見させてもらうのと同じです。

表紙を見ただけでは分からないけど、開いて読んでみると、「もっと読みたい」と自分の好みや今知りたいことが発見できるのね!

先生方が驚く、子どもの姿を見せることができる【味見読書のやり方】を紹介します!

向いている単元

「読書の幅を広げる」という【読書推進】の意味で、必ずしも学習につなげる必要はありませんが、先生方のご指導だけでは、なかなか難しい単元があるので、学校図書館で効果的な「導入」を担当しましょう。

向いている単元

- 日本の昔話の多読

- 外国の昔話の多読

- ノンフィクションの多読

- 外国を知ることができる本の多読

- 詩

- 同じ作家の本の多読

全員が一斉に読むので、学級の人数以上の本が必要です。

コンセプトに合った本が揃うテーマで行います。

「同じ作家の本」は例えば、レオ=レオーニの作品です。

素晴らしい全作品を揃えると、学級の人数分くらいになるのではないでしょうか。

味見読書の準備

①本の準備

同じテーマで学級の人数以上の本を用意します。

学年によっては、絵本と読み物の本と混ざってもよいです。

ここでは、最もやりやすくて、効果がみられて、先生方に喜んでいただける【3年生 科学読み物】を例に解説します

準備する本(科学読み物)

- 植物の科学読み物

- 動物の科学読み物

- 宇宙・星の科学読み物

- 昆虫の科学読み物

- 雲の科学よみもの

- その他「塩」「こおり」「発酵」など

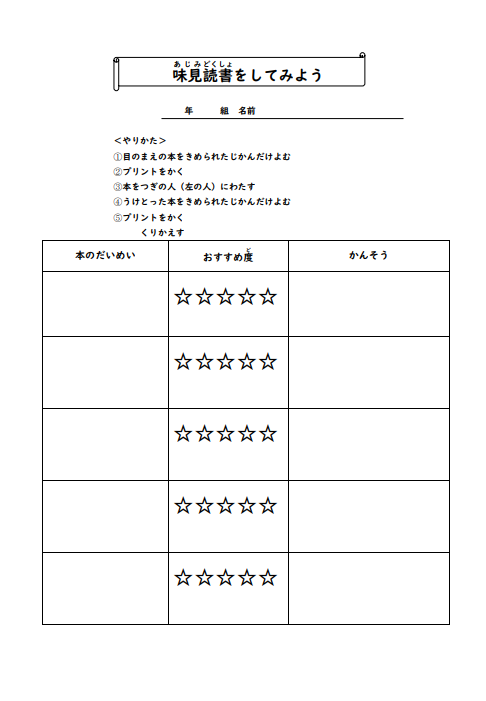

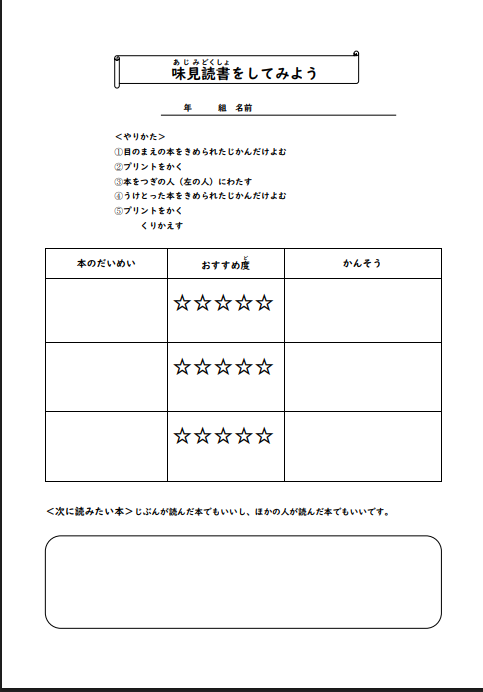

①ワークシートの準備

ワークシートを人数分印刷します。

読んだ本の題名と、感想などを書き込んでおけるワークシートです。ダウンロードできます。

③テーブルに本を置く

本を「味見読書」をする回数と同じ数だけ置きます。

本を置く注意点

- もし5回味見読書をしたい場合は、各グループ5人にするとスムーズです→5回やりたいのに、4人だと、本が4回しか回ってきません。5冊置いて「空席にも本を置いて回す」とすると、5回回ってきます。回数以上の冊数を置くと、子どもが選びたくなります。

- 科学読み物の場合、植物・動物・星・・・など、違うテーマの本を混ぜて置きましょう。どのテーマが一番興味が持てた、と分かりやすいです

- 昆虫や刺激的な形の植物など、苦手だと思う子どもがいますが、一度は置いて、味見読書を始めてみましょう。もし、どうしても読めない場合は、代替本を司書が渡します。

- 一人、一冊ずつ席に置いておいてもよいでしょう。

味見読書の本番

子どもたちが図書館に入り、いつもと違う様子にワクワクします。

準備された本を見て「取り替えて」や「私、そっちの方がいい」と主旨を知らずに取り合う場面もあるかもしれません。

「テーブルの上の本は全部読むので、今取り替えなくてもよい」と声をかけましょう。

味見読書の説明シナリオ

さて、今日は「味見読書」をします。

レストランに行ってメニューを選ぶ時、迷ってしまって「少しペロっと味見させてくれれば、決められるのに」と思ったことはないですか?

本も「どれを読もうかな」とか「どれが好きかな」というのは、表紙を見ただけでは分からないこともあるので、少しでも読んでみると「もっと読みたい」とか「もっと知りたい」という本に巡り合えます。

今日は、テーブルに5冊ずつ本を用意しました。

これはノンフィクションとか科学絵本・科学読み物といわれる本です。本当のことが書いてあって、「そうなんだぁ」とか「先生やお友だちに教えてあげたい」ということがつまっています。

(前の週に科学絵本を読み聞かせしておくと、「先週、わたしが読み聞かせした本みたいな本のこと」と言えます。)

「味見」なので、全部は読まないです。たぶん読めないです。というのも、1冊を読む時間は3分です。

3分たったら声をかけるので読むのをやめます。

次の1分で、本の題名とか感想をワークシートに書きます。

1分たったら、本を左の人に回してください。そして合図をしたら読み始めてください。

また3分たったら声をかけるので、読むのをやめて、ワークシートを書きます。

というのを今日は5回繰り返します。

全部読むことが目的ではないです。競争でもないし、急がなくてよいです。

じっくり、テキストを読んで、写真や絵を見てくださいね。

読み終わることはないと思いますが、もし、読み終わったら、もう一度、初めから読んでください。

みんなが真剣に集中して読んでいるので、「終わったー」とか声は出さないでくださいね。

もし、昆虫とか苦手でどうしても読めない本が回ってきたら静かに手を挙げてください。取り替えます。

「えー短いー」とか「そっちの本がよかったー」など、子どもたちがざわつきはじめても、「はい、読む時間です。3分ですからね。はい、どうぞ」と言うと、いつもより集中して読む姿が見られます。

iPadのタイマー機能を使い、ピピピと鳴ったら終わりです。

「はい、本の題名から書きましょう。1分」と極端に短い時間に設定した方が、集中します。カリカリカリカリとエンピツを走らせる音が心地よいです。

ピピピとタイマーが鳴ったら、「本を隣の人に回して、ハイ、読む時間です」というと、おしゃべりをしている時間はないことを認識して、読み始めます。

「もう時間?」という声が聞こえてきます。いかに集中して楽しんでいたかが分かります。ゲームをしている30分と同じ「もう時間?」を味わっていることになりますね。

ワークシートを書く時間は短いので、「全部書けなくてもよい」と声をかけましょう。

最後にまとめて書く時間を取ってあげましょう。

本を借りる時間を取る

「もっと読みたい」とか他のテーブルの本や、控えの本を見て「こっちを読みたい」という子どもには、貸してあげましょう。

他のクラスでも味見読書をする場合には、クラスの数×人数分用意すると、「借りたい」という気持ちに応えたあげることができます。

科学絵本は、4類だけでなく、5類や6類、絵本コーナーにもあるかもしれません。「かがくのとも」や「科学のアルバム」など、学校図書館にはたくさんあるのではないでしょうか。

かき集めるとかなりの量があると思います。

まとめ

3年生にノンフィクションや図鑑を読んで「クイズをつくろう」という単元が教科書に載っています。

前の週に、科学絵本を読み聞かせして、クイズを出してみると、子どもたちも「自分もやりたい」と思います。

先生に指導計画などを聞いて、学校図書館でできることを提案してみましょう。

読書の幅が楽しく広がり、さらに、真剣に集中して本を読む姿に驚きます。

写真を撮って、学年だよりに載せるくらい、とても喜んでいただけます。